7月5日至11日,药学院暑期“三下乡”社会实践团队深入贵州省黔东南苗族侗族自治州三穗县八弓镇开展了系列乡村振兴实践活动。在镇领导的关怀和支持下,药学院社会实践团队通过教育帮扶、产业调研、环境治理、健康服务、文化传承等多项举措,以实际行动为乡村振兴注入青春动能,在乡土实践中践行新时代青年的使命担当。

书香筑梦润童心

在界牌村驻村第一书记蔡啸和村“两委”的支持下,药学院“黔彩药韵·南桥薪火”与“杏林峰耘·黔药兴村”实践队走进界牌小学,向该校捐赠了200余册图书。这批图书经过精心挑选,涵盖儿童文学、科普读物和经典名著等多个种类。捐赠现场,实践队仔细将书籍分类整理,整齐地摆放到学校图书馆的书架上,校方代表接收了图书并表达了诚挚谢意。队员们希望这些书籍能丰富学校的馆藏资源,陪伴孩子们阅读成长,帮助他们通过书本认识更加广阔的世界。

同行的温暖不止于书本。在南桥村,队员们与留守儿童围坐倾谈,倾听他们的心愿与期盼,并与孩子们合影,用镜头定格下青春与童真的美好瞬间。

特色产业探新路

实践队深入南桥村,探访当地两大特色产业支柱——五彩米与金银花。五彩米如大地调色盘,黑、红、黄、绿、紫五色交织,古法种植融合现代科技,兼具健康与美感,是田野馈赠的艺术品。队员们沉浸式体验,感悟传统农耕智慧。金银花生长于当地优良的生态环境中,村民采用传统方式种植,全程不使用农药。队员们参与了金银花封装入罐过程。作为当地特色产业,金银花种植既承载着地域文化,也是村民增收的重要来源,为乡村发展提供了动力。

指尖暖意乡野情长

黔山如黛,青瓦生烟。实践队跟随蜜蜂村驻村第一书记陈帅帅穿行于古朴村巷,在探访村中长者时,一幅动人的画面徐徐展开:陈帅帅俯身半跪,指尖轻搭在患胃疾老人的腕间,“夜里起夜还频繁吗?”“那味药得就着热粥喝才舒坦”,问诊声混着蝉鸣,把药理知识酿成了乡音里的絮语。老人们眼角的笑纹盛着信任,队员们在一旁默默学习,心底正悄悄生长着对“医者”二字的新注解。

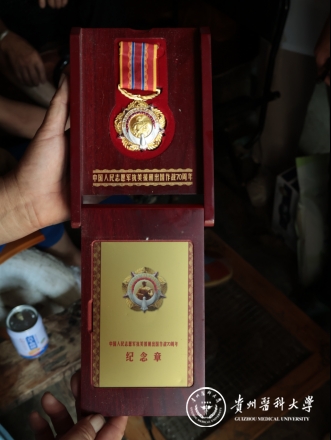

铁血丹心昭日月

为深化爱国主义教育,实践队专程走访91岁抗美援朝老兵杨再前。老人曾服役于中国人民解放军3867部队,当队员们到访时,他激动地取出珍藏的纪念章,讲述战场上的感人故事。队员们为老人送上生活物资和手工药囊,细心询问身体状况。“要保重身体,你们的故事我们会永远传承。”简单的话语间,两代人双手紧握,红色精神在这一刻薪火相传。

清路共治焕新颜

为深入贯彻落实贵州省委、省政府关于“两清两改两治理”的决策部署,在驻村工作队和村“两委”的带领下、实践队开展了一次特别的"美丽乡村行动"。阳光照耀下,身着贵医队服的同学们手持清洁工具,细心清理着村道旁的每一处卫生死角。纸屑、落叶被逐一清扫,原本杂乱的角落渐渐变得整洁有序。这次活动虽不宏大,却让同学们在实践中真切体会到:美好的乡村环境,正是由这样一点一滴的实际行动构筑而成。活动结束时,望着焕然一新的村容,每个人脸上都洋溢着满足的笑容——这或许就是服务基层最朴实的意义。

入户送暖慰桑榆

实践队深入蜜蜂村开展“情暖夕阳”关爱行动,通过入户走访的形式与老人们亲切交流。队员们耐心询问老人们的日常生活、健康状况以及实际困难。走访过程中,针对腿脚不便老人、“小病硬扛”的困境,为老人们送上基础感冒药物等,并耐心讲解用药知识;实践队员们将所学知识转化成服务乡亲的实际行动,通过中药配伍的原则,将艾草、冰片、小茴香等中药材制作的香囊赠予村民,守护夏夜安眠,用真诚的陪伴传递温暖,让老人们感受到社会的关怀与重视。

在南桥村,实践队重点走访了村中的孤寡老人,将大米、牛奶送到老人手中。团队还用相机定格老人们的笑容,留存珍贵瞬间。临别时,老人们“下次再来”的期盼,让人心头温热。未来,团队将继续以专业为桥,传播健康知识,呼吁更多人加入,守护乡村“夕阳红”。

健康守护进农家

在活动期间,八弓镇相关同志深入蜜蜂村开展"两清两改两治理"政策宣讲,用通俗易懂的语言向村民讲解清理生活垃圾、清理沟渠塘堰,改造卫生厕所、改造畜禽圈舍,治理生活污水、治理村容村貌的具体要求。深入群众用方言宣传未成年人保护相关法律法规、宣传学生假期安全知识。队员们协助发放政策文件,了解民生民情。

随后,队员们发挥自己的专业特长,为村民们讲解了冠心病预防、急救演练、未成年防性侵等。队员们化身健康使者,开展了一场“听得懂、用得上”的医疗科普,并传授“少盐糖、勤运动、戒烟酒、稳心态”的预防口诀。

溺水急救实操:队员崔粲利用假体模型,清晰演示环境评估、清除异物、拍背排水、规范心肺复苏(30:2按压通气比)的全流程,村民跟随模仿,技能入心。

"俯下身来,视线齐平——队员正耐心为老人讲解'三高'注意事项,每一条建议都细细说明,每一句叮嘱都反复确认。没有高深的理论,只有握着老人的手说'饮食要清淡,烟酒要适量'的朴实关怀。这大概就是健康帮扶最本真的模样:俯下的是身躯,托起的是信任。"

竹韵匠心承非遗

实践队来到界牌村竹编工艺厂进行文化寻访。在指导老师的讲解下,队员们参观了生产流程。厂内展示了传统竹编技艺开发出的多种时尚产品,包括耳环、胸针、保温杯套等。过程中,队员们仔细观察竹材的加工与成型过程,了解其多样的可塑性,并询问了传统工艺在现代设计中的创新应用。

在探访非遗竹编技艺时,队员们寻找到传统工艺的奇妙,竹编“以柔克刚”六角孔蜂窝状编制的稳定结构特性,还探讨了竹纤维的天然抗菌性,非遗传承人杨杜鹃现场示范“挑一压一”基础技法,指导队员动手体验队员们通过实际操作,切实体会到竹编技艺的复杂性和非遗传承面临的挑战。这一探索,为当地以竹编为代表的“指尖经济”如何更好融入乡村发展提供了新思路。

微光成炬,黔程可期。药学院暑期“三下乡”实践团队在三穗县的实践已告一段落。从健康义诊到产业调研,从非遗传承到两清两改两治理,再到关爱留守老人,学子们深入乡村一线,将药学专业知识转化为具体服务。他们为村民测量血压、讲解用药、为特色产业发展提供建议、向手艺人学习技艺、与村民共同清洁家园、为老人儿童送去关怀。这些扎实的行动,是青年学子运用所学服务社会的生动实践,也是青春力量融入乡村振兴的切实体现。点滴付出汇聚的微光,正为这片土地增添着充满希望的青春亮色。